En 2005, alors que j’étais en formation pour obtenir le diplôme professionnel d’aide-soignant, nous avions l’obligation de suivre un stage dans des spécialités imposées, comme la gériatrie, afin de faire de l’animation, mais aussi d’apprendre à aider les résidents à accomplir leurs actes de la vie quotidienne.

Me voilà donc, en blouse blanche, dans une résidence pour personnes âgées qui s’appelait Les Ormes, dans l’ouest lyonnais.

Pour créer une animation, j’avais le choix entre plusieurs activités : organiser un atelier pâtisserie – faire un tiramisu (ce que, d’ailleurs, je ne sais toujours pas faire aujourd’hui !) –, diffuser de la musique d’époque, comme dans l’émission La Chance aux chansons de Pascal Sevran, jouer à la belote (dont je ne connais toujours pas les règles), danser avec les résidents (mais je crains qu’aucun n’aurait eu le rythme pour me suivre), ou encore animer un atelier tricot — ce que j’ai choisi de faire, car j’avais déjà à l’époque quelques notions de base.

L’épreuve d’animation ayant été validée par mes formateurs et mes tuteurs de stage, j’ai obtenu l’autonomie nécessaire pour gérer les séquences d’animation dans l’établissement.

C’était un mercredi après-midi. L’atelier programmé ce jour-là s’intitulait « Cinéma » : il s’agissait de diffuser un film dans une salle pouvant accueillir l’ensemble des résidents, qu’ils soient valides ou en perte d’autonomie. Devant moi, une colonne de DVD. Je devais en tirer un, au hasard.

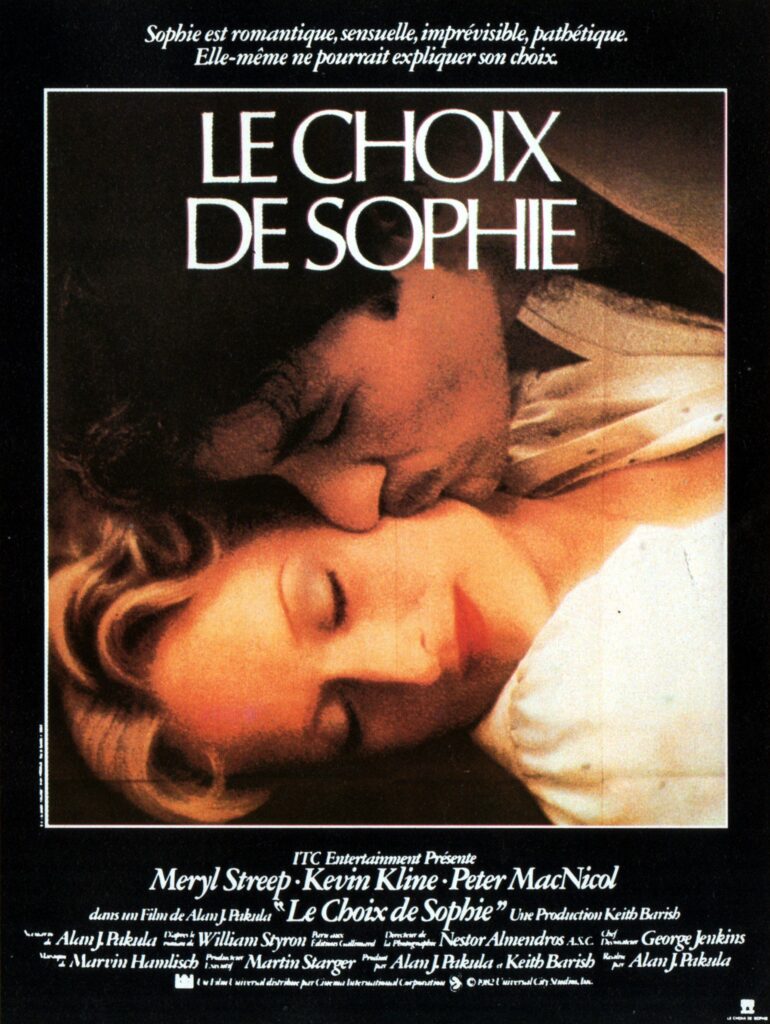

À l’époque, pas de smartphone pour consulter les critiques cinématographiques, ni d’avis sur Google ou Allociné. Le premier film qui m’a semblé sympathique par sa pochette et par son titre fut Le Choix de Sophie.

Je ne sais pas pourquoi, mais ce titre me faisait penser à Sophie Marceau – donc, à un film mignon, comme La Boum. Et je me disais que, si c’était là, dans l’armoire, cela ne pouvait être qu’un bon film…

Sauf qu’il s’agissait du film d’Alan Pakula, sorti en 1982, avec pour actrice principale Meryl Streep, dans le rôle de Sophie Zawistowski. Un film pour lequel elle remporta l’Oscar et le Golden Globe de la meilleure actrice.

Il s’agit de l’adaptation du roman de William Styron, Le Choix de Sophie (Sophie’s Choice), paru en 1979.

De quoi parle ce film ? En 1947, à Brooklyn, Stingo, un jeune écrivain et intellectuel juif, se lie d’amitié avec Sophie, une rescapée polonaise d’Auschwitz, et son compagnon instable, Nathan. Peu à peu, il découvre le terrible secret qui hante la jeune femme : le choix déchirant qu’elle a dû faire dans le camp, entre la vie et la mort. Sophie avait deux enfants. Les nazis lui ont ordonné de choisir : monter dans un train et sauver sa vie avec un seul enfant, tandis que l’autre resterait sur place pour être conduit vers les fours crématoires. C’est ce terrible choix de Sophie.

Ce jour-là, je n’avais pour mission que de divertir les résidents… et pourtant, ce film a complètement plombé l’ambiance. Des snif-snif, des silences pesants… Pourquoi mon esprit avait-il fait le choix de ce DVD, ce jour-là ? Pourquoi ce genre de film se trouvait-il dans un établissement hébergeant des personnes qui, de près ou de loin, avaient vécu cette période ? Était-ce vraiment un si mauvais choix ?

Chaque jour, alors que le sablier s’égraine un peu plus, nous faisons des choix — structurants ou anodins — pour notre quotidien, notre santé, notre devenir, et celui des générations à venir.

Le choix de l’homme ou de la femme avec qui nous allons partager notre vie. Le choix d’un prénom qui marquera une destinée : Marie, Jésus, Joseph… ou Donald, Adolphe, Barack, Vladimir. Le choix de se soigner, de croire ou de ne pas croire, de suivre un chemin plutôt qu’un autre. Le choix d’entrer en politique, d’agir, d’y penser, mais pas seulement en s’épilant. Le choix de prendre parti sans toujours connaître les tenants et les aboutissants.

Choisir, c’est renoncer. Choisir, c’est grandir. Choisir, c’est décider.

Choisir entre la peste et le choléra, quand il n’y a pas d’autre issue. Choisir, c’est être mature… mais pas toujours responsable.

Nous choisissons de parler ou de nous taire, de suivre ou de questionner, d’aimer ou de fuir. Nous choisissons, à chaque instant — parfois sans le savoir —, et pourtant chaque choix laisse en nous, et autour de nous, une empreinte indélébile.

Choisir, c’est affirmer sa liberté, mais aussi reconnaître sa finitude. À chaque instant, l’homme se tient à la croisée des chemins : vivre, c’est décider, même quand on croit ne pas choisir.

Derrière le plus petit geste, derrière le plus banal consentement, se cache un renoncement. Car choisir, c’est toujours écarter mille possibles pour un seul réel.

Cette liberté de choisir est à la fois exaltante et angoissante. Elle nous élève au rang de créateurs de notre propre destin, mais elle nous expose aussi à l’erreur, au regret, au doute. L’animal suit son instinct ; l’homme, lui, doit inventer ses raisons. À chaque choix, il se construit et se trahit tout à la fois, façonnant une identité qu’il ne maîtrise jamais totalement.

C’est pourquoi le choix révèle la grandeur et la fragilité de la condition humaine. Trop souvent, nous croyons décider librement alors que nous sommes prisonniers d’habitudes, d’opinions héritées, de désirs qui nous gouvernent en secret. La véritable liberté ne réside donc pas dans la simple possibilité de choisir, mais dans la lucidité qui précède la décision : savoir pourquoi l’on choisit, pour qui, pour quoi, et à quel prix.

Ainsi, choisir devient une responsabilité — envers soi, envers les autres, envers l’avenir. La liberté n’est pas absence de contrainte, mais capacité de donner un sens à ce que l’on fait de sa vie. Celui qui refuse de choisir se condamne à subir. Celui qui choisit sans conscience abdique sa liberté.

Il n’est donc pas de choix sans courage. Et peut-être est-ce là le paradoxe ultime : choisir, c’est accepter de ne jamais être sûr ; c’est préférer l’incertitude du chemin tracé par soi-même à la sécurité illusoire des routes toutes faites.

Le monde, souvent, nous pousse à la rapidité. L’instantanéité y est reine. Il faut trancher, décider, réagir – vite. Mais la précipitation est rarement alliée de la sagesse. Un choix mû par l’émotion, l’orgueil ou la peur peut nous éloigner de nous-mêmes, de notre axe intérieur.

Alors, comment faire le bon choix ? Comment discerner entre l’ego et l’intuition, entre le désir et la nécessité ?

C’est là que le travail de quête de sens prend toute sa place. Par l’étude, la méditation, la confrontation fraternelle des idées, nous apprenons à nous délester des illusions pour approcher ce que nous pourrions appeler, humblement, la justesse.

Faire un bon choix, ce n’est pas forcément choisir le chemin le plus facile. C’est souvent accepter le doute, prendre le temps du silence, écouter la pierre intérieure que nous taillons jour après jour. C’est oser aller vers ce qui élève, même si cela exige effort, courage ou renoncement.

Dans cette démarche, la clairvoyance ne nous est pas donnée d’un seul coup — elle se gagne. De la même manière, le bon choix se construit, pierre après pierre, réflexion après réflexion, silence après silence. Il naît du recul, de la verticalité de notre pensée et de l’horizontalité de notre écoute.

Pour autant, nous ne pourrons jamais éviter tous les mauvais choix. Mais nous pouvons apprendre à les assumer avec humilité, et à cultiver les bons avec responsabilité. Car chaque choix porte une conséquence, et chaque conséquence devient un enseignement.

C’est pourquoi, avant de trancher, réfléchissons. Écoutons non pas le bruit du monde, mais la vibration de notre conscience. Là se trouve, peut-être, le seul véritable compas de notre jugement.

Et si la vie nous met face à une croisée des chemins, souvenons-nous : le choix n’est pas ce qui nous divise, mais ce qui nous révèle.

Renée SCHANEN